仕事や勉強、家事。やらなければならないことは頭でわかっていても、ついダラダラしてしまう。気づけば「またやってない…」と自己嫌悪。この繰り返しで悩む人は少なくありません。いわゆる「サボり癖」です。

でも実は、サボり癖は「怠け者の証拠」ではなく、人間が本能的に持っている性質の表れでもあります。この記事では、サボり癖の心理的な原因と、今日から試せる具体的な改善法を紹介します。

サボり癖の正体は「脳の省エネモード」

人間の脳は、常にできるだけ楽をしたいと考えています。これは怠け心ではなく、生存本能の一部。エネルギーを節約することで、危険に備えてきた歴史があるからです。

そのため「やらなきゃ」と頭では理解していても、脳は「今やらなくても大丈夫」という理由を探し出し、行動を後回しにしようとします。これがサボり癖の根っこです。

つまり、サボり癖があるのはあなたの意志が弱いせいではないのです。

サボり癖がもたらす悪循環

ただし、サボり癖を放置すると次のような悪循環に陥ります。

- やらなかったことが積み重なる

- 焦りや罪悪感で自己肯定感が下がる

- 「どうせ自分は続かない」と思い込み、さらに行動できなくなる

このループを断ち切るためには、「自分を責める」のではなく「仕組みで行動を誘発する」ことが大切です。

サボり癖の原因を探る

サボり癖といっても、背景は人によって異なります。代表的なものを挙げてみましょう。

- 完璧主義:最初から完璧を目指すため、ハードルが高くなり着手できない

- 達成感の遅さ:結果が出るまでに時間がかかる作業は、脳が「やる気」を感じにくい

- 報酬不足:取り組んでも「得られるもの」が明確でないと動けない

- 環境の誘惑:スマホ、テレビ、ベッドなど、サボる誘惑が目に入りやすい

自分がどのパターンに当てはまるかを知るだけでも、対策が立てやすくなります。

サボり癖を克服する具体的な方法

サボり癖を直すには「気合い」や「根性」ではなく、行動のデザインが大切です。ここでは、誰でも今日から取り入れられる方法を具体的に紹介します。

「5分だけ」ルールで始める

大きな作業を前にすると、脳は「めんどう」「時間がかかりそう」と感じてサボりに走ります。そこで効果的なのが「5分だけやる」ルール。

- レポートなら、タイトルだけ書く

- 家事なら、洗い物を3つだけ片づける

- 勉強なら、教科書を開いて1ページだけ読む

始めると「せっかくやったからもう少し」と気持ちが動き、自然に続けられるのです。

体を動かしてスイッチを入れる

やる気が出ないときは、まず小さな運動をしてみましょう。

- スクワット10回

- 腕を大きく回す

- 散歩を5分

血流がよくなり、脳に酸素が行き渡ると「やる気ホルモン」と呼ばれるドーパミンが分泌され、サボりモードから抜け出しやすくなります。

作業環境をリセットする

環境は行動に直結します。サボり癖が強い人ほど、周囲に誘惑が多いのが特徴です。

- 机の上から余計なものを撤去する

- スマホは別の部屋に置く

- BGMやタイマーを使って「仕事モード」に切り替える

「環境が勝手に集中させてくれる」状態を作ると、意志に頼らずに動けます。

タイマーで締め切りを作る

人間は締め切りがあると動ける生き物です。逆に「いつでもできる」と思うと、永遠に先延ばししてしまいます。

25分作業+5分休憩の「ポモドーロ法」は代表的ですが、自分に合った時間設定でOKです。10分、15分と短く区切るほどサボりにくくなります。

「ご褒美システム」を導入する

子どもだけでなく大人も「報酬」で動きます。作業を終えたら小さなご褒美を与えましょう。

- コーヒーを淹れる

- 好きな音楽を1曲聴く

- 5分だけSNSを見る

ポイントは「ご褒美は行動の後」と決めること。これがサボり癖を「やる気癖」に変える仕組みになります。

やることを「見える化」する

頭の中だけで「やらなきゃ」と思っていると曖昧で、結局サボりやすくなります。

- 紙にタスクを書き出す

- 付箋を机に貼る

- アプリでチェックリスト化する

終わったタスクに✔をつけるだけで達成感が得られ、次の行動につながります。

「声を出す」セルフトーク

意外に効くのが声に出すこと。

- 「今から10分やる」

- 「机に座った、偉い!」

- 「あと1つで終わる」

声にすることで脳が「もう始まっている」と認識し、行動がスムーズになります。これはアスリートも実践している方法です。

完璧を求めない

サボり癖の裏には「完璧主義」が隠れていることも多いです。100点を目指すから、動けなくなる。

むしろ「60点で提出する」くらいの気持ちで動き始めると、ハードルが下がって行動が継続しやすくなります。

習慣化の仕組みを作る

毎日同じ時間に同じことをすると、脳は「考えなくても動く」ようになります。

- 朝起きたら机に座って10分だけ作業

- 夜寝る前に日記を3行だけ書く

習慣は「やらないと気持ち悪い」状態を作り出し、サボり癖が入り込む隙をなくします。

仲間や外部の力を借りる

人間は「見られている」と行動できるものです。

- 勉強会や作業カフェに参加する

- SNSで「今日のタスク」を宣言する

- 同僚や家族に「〇時までにやる」と伝える

自分だけで戦うよりも、人の目を利用する方がはるかに効果的です。

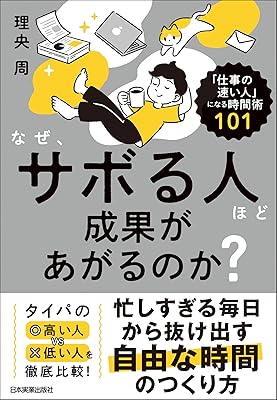

サボり癖を逆手に取る考え方

面白いのは、サボり癖を「悪」と決めつけない方が、克服しやすいということ。

なぜなら「サボる=休むこと」でもあり、疲労やストレスから身を守るサインの可能性もあるからです。実際、無理に頑張り続ける人ほどバーンアウトしやすい。

大事なのは「サボりすぎない工夫」をしつつ、「適度なサボりは自分を守るもの」と認める柔軟さです。

人生を変えるのは「小さな一歩」

サボり癖に悩んでいる人は、「自分はダメだ」と落ち込みがちです。でも、行動は小さな工夫で変えられます。

- 5分だけ取り組む

- スマホを机から遠ざける

- 終わったらご褒美を用意する

このような一歩が積み重なると、気づけば「サボり癖があった頃の自分」が遠い過去のように感じられるはずです。

まとめ

サボり癖は弱さではなく、人間の自然な性質。だからこそ、自分を責める必要はありません。

- 脳は省エネを好む

- 完璧主義や環境の影響でサボり癖は強まる

- 小さな行動と仕組みで克服できる

「サボり癖=可能性の裏返し」。この視点を持つと、自己嫌悪よりも行動に意識を向けられます。

今日のあなたが、5分だけでも動けるようになりますように。